- TOP

- COFFEE BREAK

- BOOK

- 母国と子どもたちに贈る、常夏の島のコーヒー物語。

- 母国と子どもたちに…

COFFEE BREAK

文化-Culture-

母国と子どもたちに贈る、常夏の島のコーヒー物語。

コーヒーやカフェに関する本は海外でもたくさん出版されていますが、日本語に翻訳されるものはわずか。本連載では、味わい深い洋書を著者インタビューとともに紹介します。第4回は、サントメ・プリンシペ発。数奇な少女時代を送った作者が、愛情を込めて母国と世界の子どもたちに贈る児童書です。

大西洋のギニア湾に浮かぶ島国サントメ・プリンシペ(以下サントメ)。〝使徒トマスと王子〟を意味するポルトガル語の国名は、かつて大西洋を制したポルトガルの覇権の名残を留める。島は、後にポルトガル人に「発見」されたブラジルと同様に、ヨーロッパの欲望を満たすべく、16世紀にサトウキビ栽培と奴隷貿易が導入され、19世紀にカカオとコーヒーが栽培される順で世界経済の末端に吸収されていった。

そんな背景を持つ熱帯の島国を舞台にした児童書『一粒のコーヒー』は、2013年にポルトガルの出版社から発表されると、2017年にはポルトガル政府の国家読書計画の推薦図書に指定され、出版は第6版に至っている。

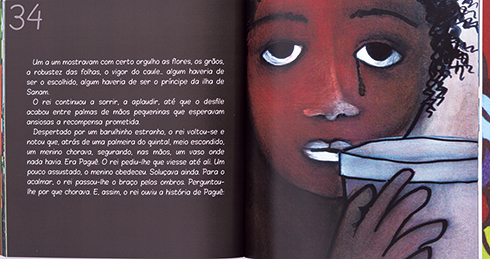

物語は、島の伝説と、それを後世の老齢の語り部が島の子どもたちに聞かせる場面の二重構造となっている。

コーヒーを愛した島の王様には、コーヒー農園を託す後継ぎがなかった。悩んだ末、王様は島中の子どもを呼び集めてコーヒー豆を一粒ずつ渡し、翌年最も立派な苗木に育て、持参した者を王子として迎えたいと告げる。果たして王子となったのは......。

「この物語は、中国の民話をもとに、場面をプリンシペ島にして描いた私の児童書初作です。サントメの子どもたちのために書かれた最初の本でもあります」と著者のオリンダ・ベジャさん。

サントメのグアダルーペに生まれたベジャさんだが、よりよい教育を授かるべく、ポルトガル人の父によって2歳半でポルトガルの親戚に預けられて過ごした。だが褐色の肌への差別により、少女時代にはヨーロッパ西端の国に居場所を感じることはなかった。また、母は亡き人と言われて育てられた。

一粒一粒のコーヒー豆に、託した思いを子どもたちに。

ベジャさんの人生の転機は、1985年の37年ぶりの母国訪問だった。その際に感じた太陽と海や人々の笑顔、そして何よりも母との初対面に近い再会は、新たな生を得るに等しい経験だった。以後、サントメ人としての誇りが芽生え、せきを切ったかのように著作を発表し続けてきた。サントメへは、失われた時を求めて毎年訪れている。

「この本は、サントメで子ども時代を過ごせなかった私の島への憧憬を込めて書きました。島の多くの子どもたちに読んでもらいたくて、すべての小学校にこの本を寄贈しました」

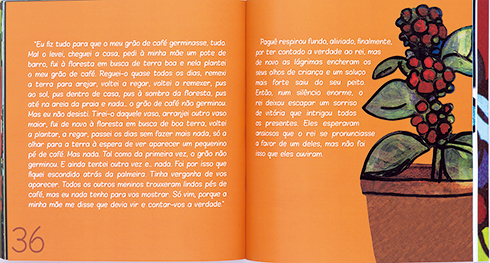

さて、物語は――一人だけ正直にコーヒーの世話を試みた少年が王子として迎えられて、締めくくられる。

「サントメには『Tlabá só ká dá tê!(勤勉は成功の母)』ということわざがあります。古い民話に発想を得たのは、成すべきことに正直に、本気で取り組めば必ず報われるということを、今の時代の子どもにも伝えたかったからです」

ベジャさんは執筆に加えて、詩や物語の朗読や歌の披露にも精力的だ。パリからティモール島、あるいはベルリンからブラジルへと海を越えて子どもや大人に語りかけている。

『一粒のコーヒー』の朗読は、ギターの伴奏に導かれる、歌あり笑いありの陽気なものだ。締めくくりには、決まって子どもたちに目を閉じて布の袋に手を入れてもらうのだそうだ。目を開けて手にしたのが、サントメのコーヒー豆の一粒だと知ったときの子どもたちの瞳の輝きを、ベジャさんは活動の喜びとしている。

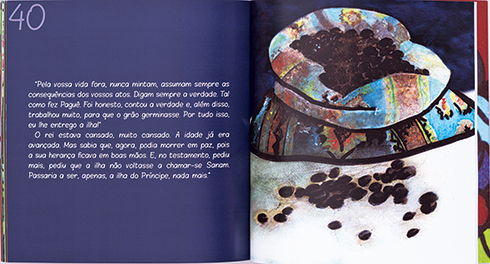

UM GRÃO DE CAFÉ『一粒のコーヒー』

UM GRÃO DE CAFÉ『一粒のコーヒー』中国の民話『The Empty Pot』をもとに、場面をプリンシペ島に移して描かれた物語。島の語り部が子どもたちに昔話を語る体裁で、かつての島の王様がコーヒー農園の後継者をその時代の子どもたちに求める話が展開される。ポルトガル人に発見されるまでサントメ島とプリンシペ島はいずれも無人島だったというのが通説だが、それ以前にアフリカ大陸との往来があったという説もある。同説もまた本書の構想の源の一つだ。テレーザ・ボンドーザによる手書きのイラストが掲載された全44ページ。

出版社:Edições Esgotadas / 価格:9ユーロ

言語:ポルトガル語 / カラー 19.8(タテ)× 20cm(ヨコ)

著者

Olinda Beja オリンダ・ベジャ

1946年、サントメ島グアダルーペに生まれ、2歳半からポルトガルのベイラ・アルタに暮らす父の従姉妹のもとで育てられる。後にポルト大学文学部でフランス語・ポルトガル語現代文学・言語教員資格を取得し、1976年以降、高校やポルトガル語文学の教員の経験を経て、1992年に初の詩集『Bô Tendê?』を、1995年に小説初作『15日間の帰還』を発表。現在までに詩集、小説、児童本など17作品を発表している。

一生懸命コーヒー豆を育てたが、少年パグエの植木鉢に、その芽が育つことはなかった。王様がその正直さを買ったのは、実はコーヒー豆すべてが焙煎済みのものだったからだ。

県名をもとにした少年の名前

県名をもとにした少年の名前少年のパグエという名前はプリンシペ島の言葉でオウムを意味し、島全体に及ぶ県の名称でもあります。島にはパグエ川が流れ、パグエ山がそびえます。島の名前のプリンシペは、昔のポルトガルの王子に由来します。

王様の妃(左)の名はアラビカ、その相談役の一人はモカとコーヒーにちなんだ名前だ。ベジャさんの朗読を聞き終わった後に手にするのがアラビカのコーヒー豆だと聞いて、子どもたちの喜びが増す。

他の子どもたちが王様に届けたコーヒーの木は、立派に実をつけたものばかり。煎ったコーヒー豆が育つはずはないのに......。中国の昔話同様に、物事を達成する過程の大切さを説いた。

左:島の昔話を語る老人カシンペンベ。中国の昔話にはないこの語り部を登場させることで、かつて文字を持たなかったサハラ以南のアフリカの口頭伝承の世界が表現された。

右:島のお祭りでも集落の会合でも、あるいは島民の葬式でも、王様はいつでも肩にオウムを乗せていた。それは子どもたちを含む島の民から慕われていたことの象徴として描かれた。

島の歴史に耳を傾ける

島の歴史に耳を傾けるサントメは口頭伝承の伝統がある国です。語り部は、奴隷制の痛みを和らげる役割を担ってきました。私自身は語り部だとは思いません。私は自らの境遇で知ることのなかった島の歴史に耳を傾けるのが好きです。

ことわざ「Tlabá só ká dá tê!(勤勉は成功の母)」とカシンペンベが発することから物語は始まる。これはポルトガル語が元となったサントメ・クレオール語(フォロ語)だ。

王様は子どもたちに色鮮やかな袋に手を入れさせ、中のコーヒー豆を一粒ずつ握らせる。ベジャさんもまたそっくりの袋から、目をつぶった子どもたちにコーヒー豆を掴み取らせる。

2018年4月にスイスのローザンヌで行った『一粒のコーヒー』の朗読会。ベジャさんは歌と物語とともに世界を渡り歩くサントメ親善大使のようだ。

2018年4月にスイスのローザンヌで行った『一粒のコーヒー』の朗読会。ベジャさんは歌と物語とともに世界を渡り歩くサントメ親善大使のようだ。About São Tomé and Príncipe

西アフリカの島国サントメ・プリンシペ。

Illustration by tsutomu fujishima

西アフリカのカメルーンからギニア湾へと連なる火山列の一部を成す島国で、正式名称はサントメ・プリンシペ民主共和国。首都サントメのあるサントメ島の面積は857㎢で、佐渡島とほぼ同じ大きさだ。全人口は2017年現在で約20万4千人。ポルトガル語を公用語としているが、ポルトガルに植民地化された16世紀以降、出自の異なる人々が奴隷としてアフリカ大陸から連行されたため、現在でも多様な言語社会を形成している。植民地期後期に導入されたカカオ栽培が今なお主要な産業だが、その生産量は減る傾向にあり、外貨獲得手段は乏しい。現在国家経済の将来をかけて、海底油田と天然ガスの開発に臨んでいる。